编者按:

中国共产党安徽中医药大学第三次代表大会即将召开,这是全校深入贯彻落实教育强国、健康中国战略部署,建设“优势突出、特色鲜明、贡献卓著”的一流中医药大学关键时期召开的一次重要会议。

为鼓舞广大师生医护员工团结奋进、砥砺前行,自4月10日起,党委宣传部陆续推出“喜迎党代会·发展成就巡礼”、“喜迎党代会·学院风采”系列报道,多维度展示第二次党代会以来学校的发展成就,多平台报道第三次党代会的最新消息,多层次展现学校事业发展的新面貌,激励全体安中医人以更加昂扬的精神风貌和更加优异的工作成绩迎接学校第三次党代会的胜利召开!

在学校党委的正确领导下,中西医结合学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本任务,秉承“学贯中西,大医精诚”理念,改革创新谋发展,奋力推进中西医结合各项事业高质量发展。

坚持党建引领夯实组织根基

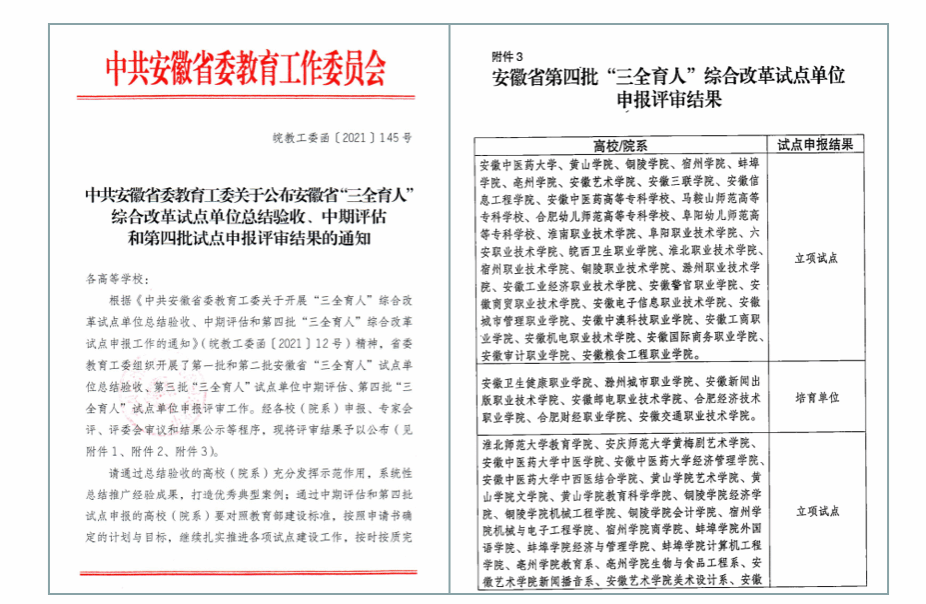

学院党委不断强化基层党组织建设,持续巩固基层党支部标准化建设,深入推进党支部建设与科研融合,成立3个PI科研党支部。获批安徽省第四批“三全育人”试点院系项目,研究生省级样板党支部1个,校级样板党支部1个,校级教师党支部书记工作室1个。1人获得全国辅导员年度人物提名,3人获得全国中医药院校优秀辅导员,1人获省级、校级辅导员名师工作室。

中西医结合学院获批安徽省第四批“三全育人”试点院系

以创新驱动破解事业发展难题

学院围绕教学、科研、人才培养等方面进行全方位统筹规划,以改革思维破解难题,以创新举措谋求发展。

一是在学校率先探索科研PI制试点。成立10个PI科研团队,进一步整合学院科研资源,开展有组织科研,破解科研能力不强的问题。

中西医结合学院PI科研团队

二是举办“立德创新卓越班”试点改革。自2020年以来,在2019级-2023级五个年级本科生中分别选拔30名学生组建“立德创新卓越班”,建立德育导师团和临床与基础导师团,坚持因材施教、分类培养、多元发展,着力提升学生的创新和实践能力,破解拔尖人才培养质量不高的难题。首届“立德创新卓越”班学员30人中,获得国家级奖项5项,考取硕士研究生23人,发表学术论文17篇,其中SCI论文6篇。

首届创新班结业典礼

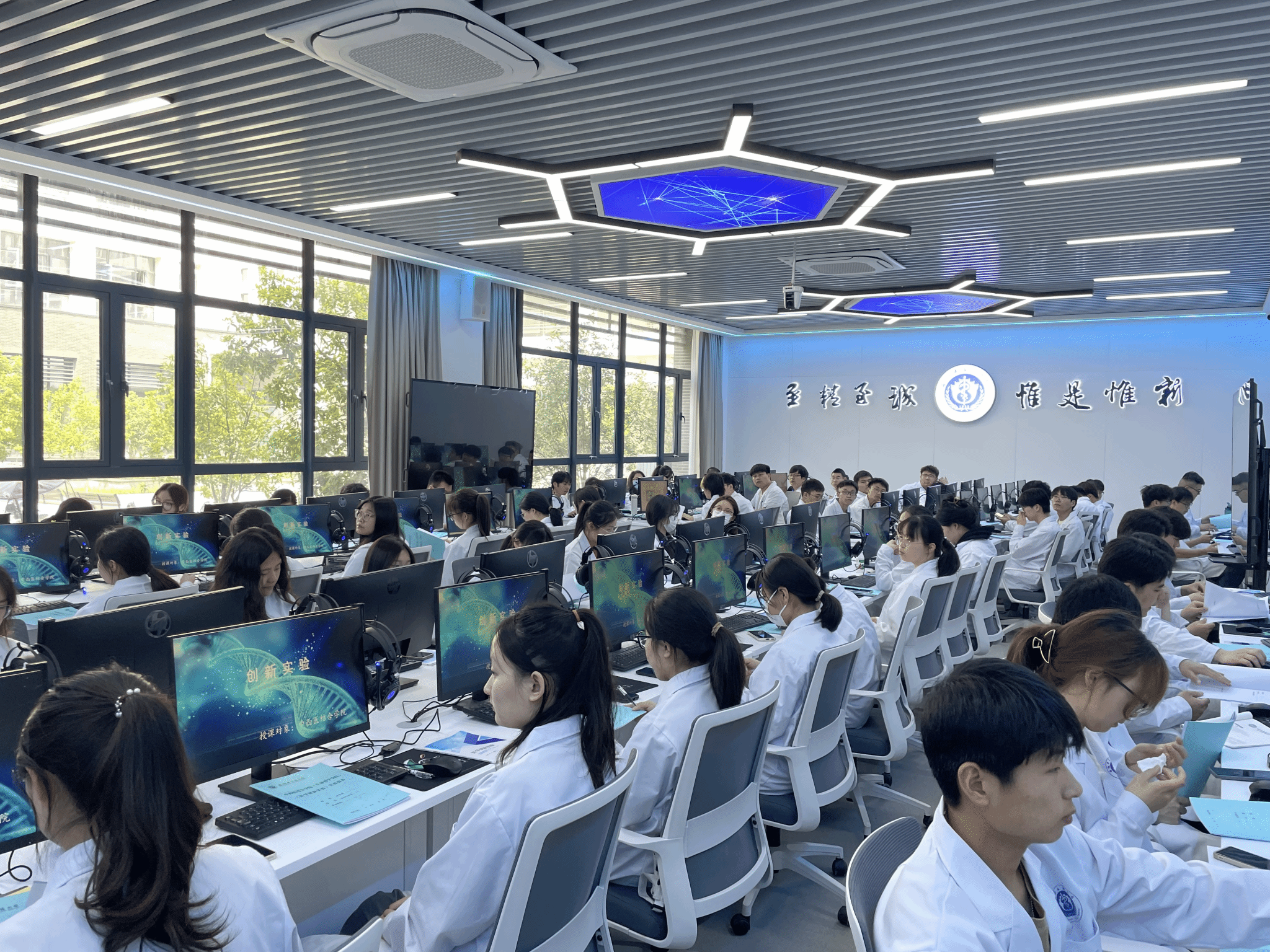

三是探索基础医学实验创新改革。将科研成果融入本科实验教学,积极探索科研反哺本科教学机制,锻炼学生科研思维、提升实验教学质量,破解学生实验动手能力不强的问题。在全校开设《医学创新实验》课程,出版《医学创新实验》教材,实现科研与教学的深度融合,助力我校人才培养提质增效。

基础医学创新实验改革

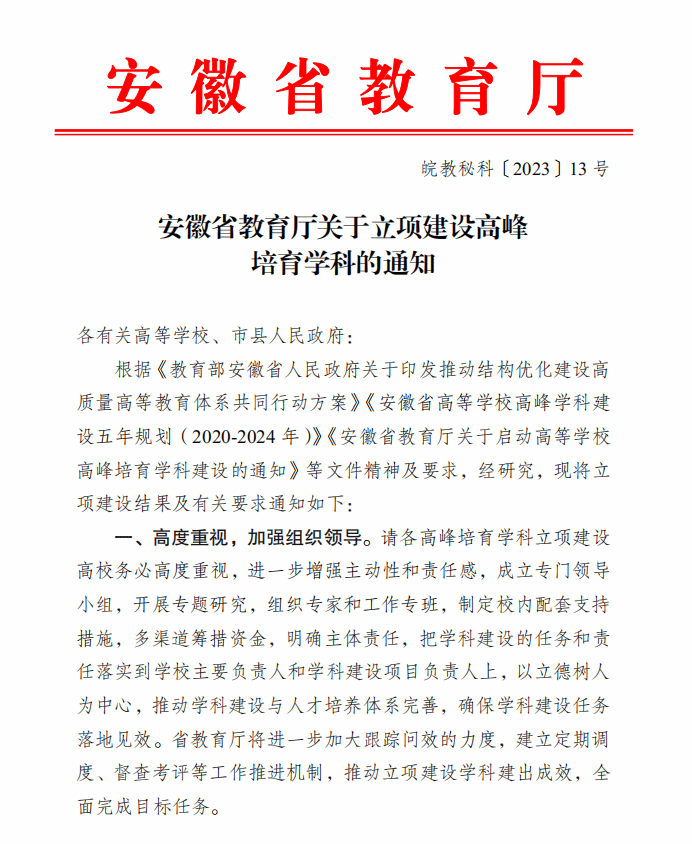

促进学院各项事业全面发展

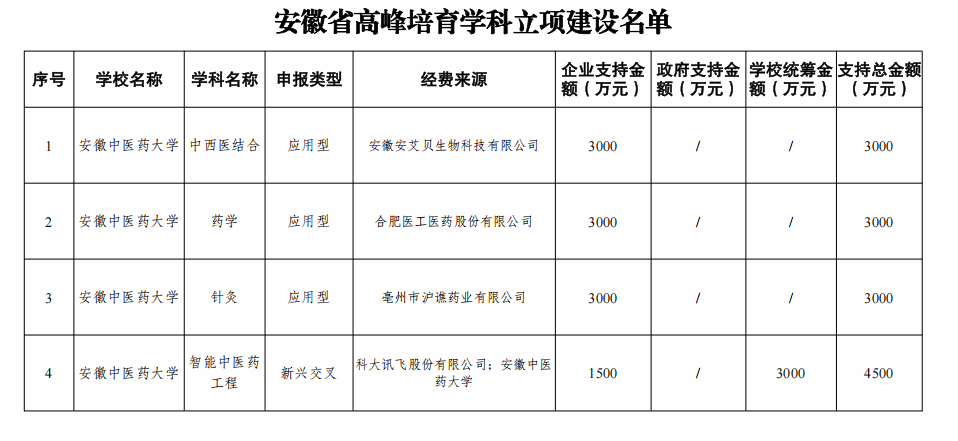

学位点布局持续优化。中西医结合学科入选中西医结合安徽省高校应用型高峰培育学科,获批“中西医结合”一级学科国家级博士后科研流动站、中西医结合防治神经退行性疾病安徽省医药基础研究创新中心、中西医结合实体化研究所。药理学与毒理学学科、临床医学学科进入ESI全球排名1%学科。拥有博士学位授予点1个,一级学科硕士学位授予点1个,二级学科硕士学位授予点6个。

获批安徽省高峰培育学科

科研成果再创新高。获批省级以上科研项目124项,其中国家自然科学基金项目27项。2023年获批国家自然科学基金12项,位居全校之首,获学校科技工作先进集体。发表高水平学术论文397篇,其中中科院一区SCI论文31篇,在国际知名学术期刊《Science》上发表论文1篇,获省级以上科技奖励8项。

我校作为共同一作在《science》 期刊发表文章

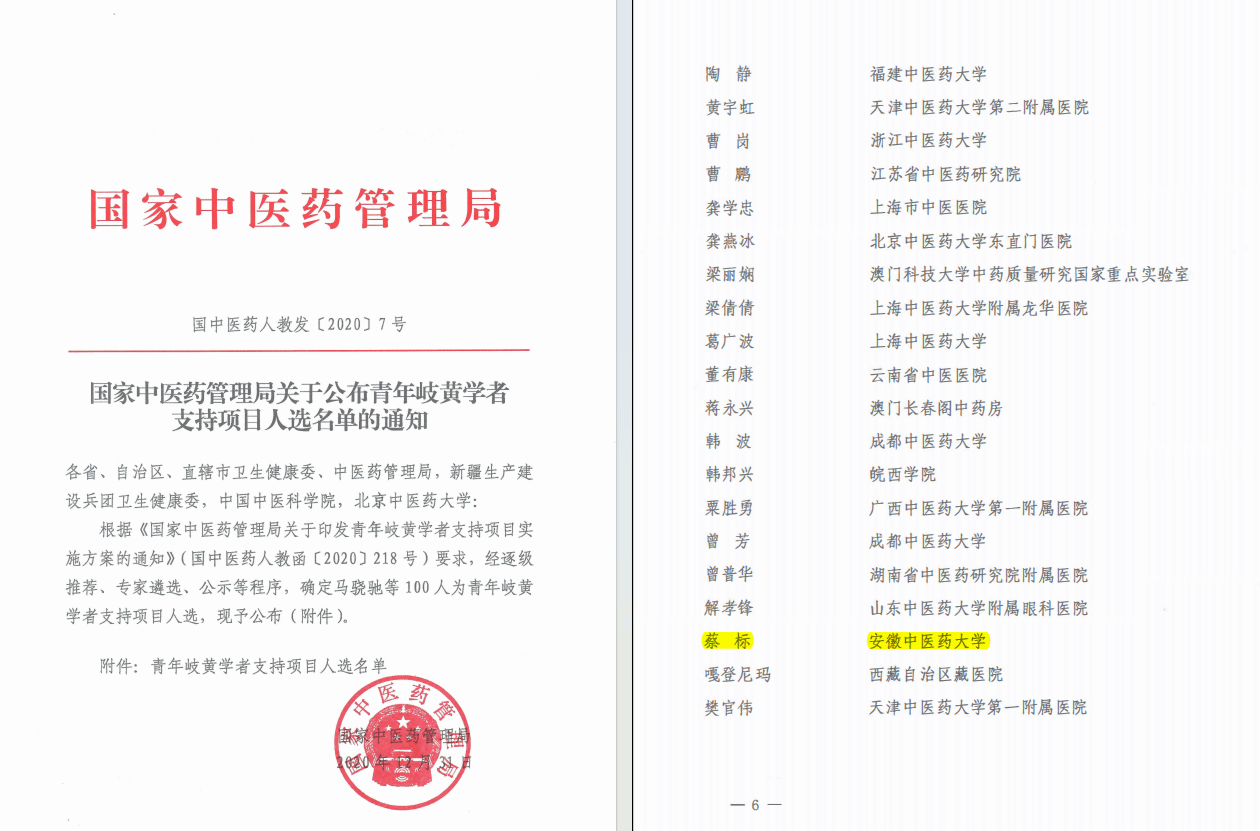

师资队伍不断优化。学院引进博士41人,四类人才15人,五类人才12人。拥有青年岐黄学者1人、江淮英才1人,青年皖江学者1人,安徽省杰青2人、安徽省优青1人,安徽省教学名师4人、安徽省教坛新秀5人。

获批青年岐黄学者

专业建设取得新的成绩。学院新增医学检验技术学专业。中西医临床医学专业获批教育部国家一流本科专业建设点。学校成为中国中西医结合学会教育工作委员会主任委员单位。2024年学校中西医临床医学专业成为全国首家通过教育部正式专业认证高校。

中西医临床医学专业教育部专业认证

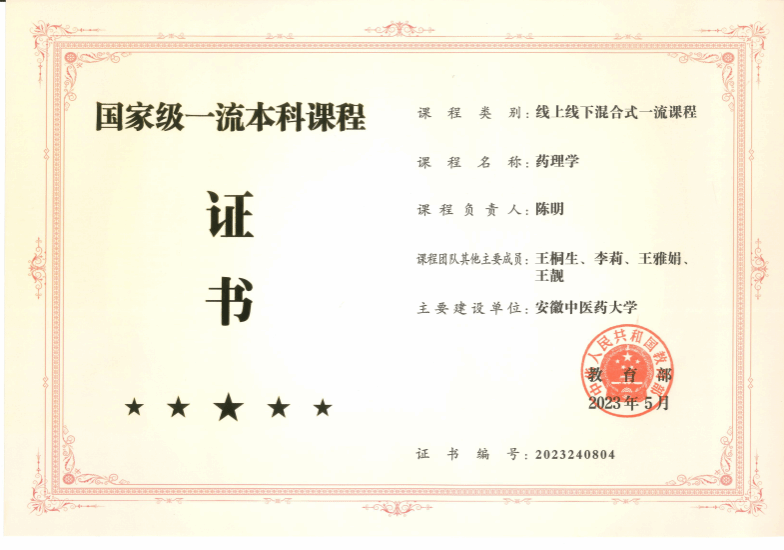

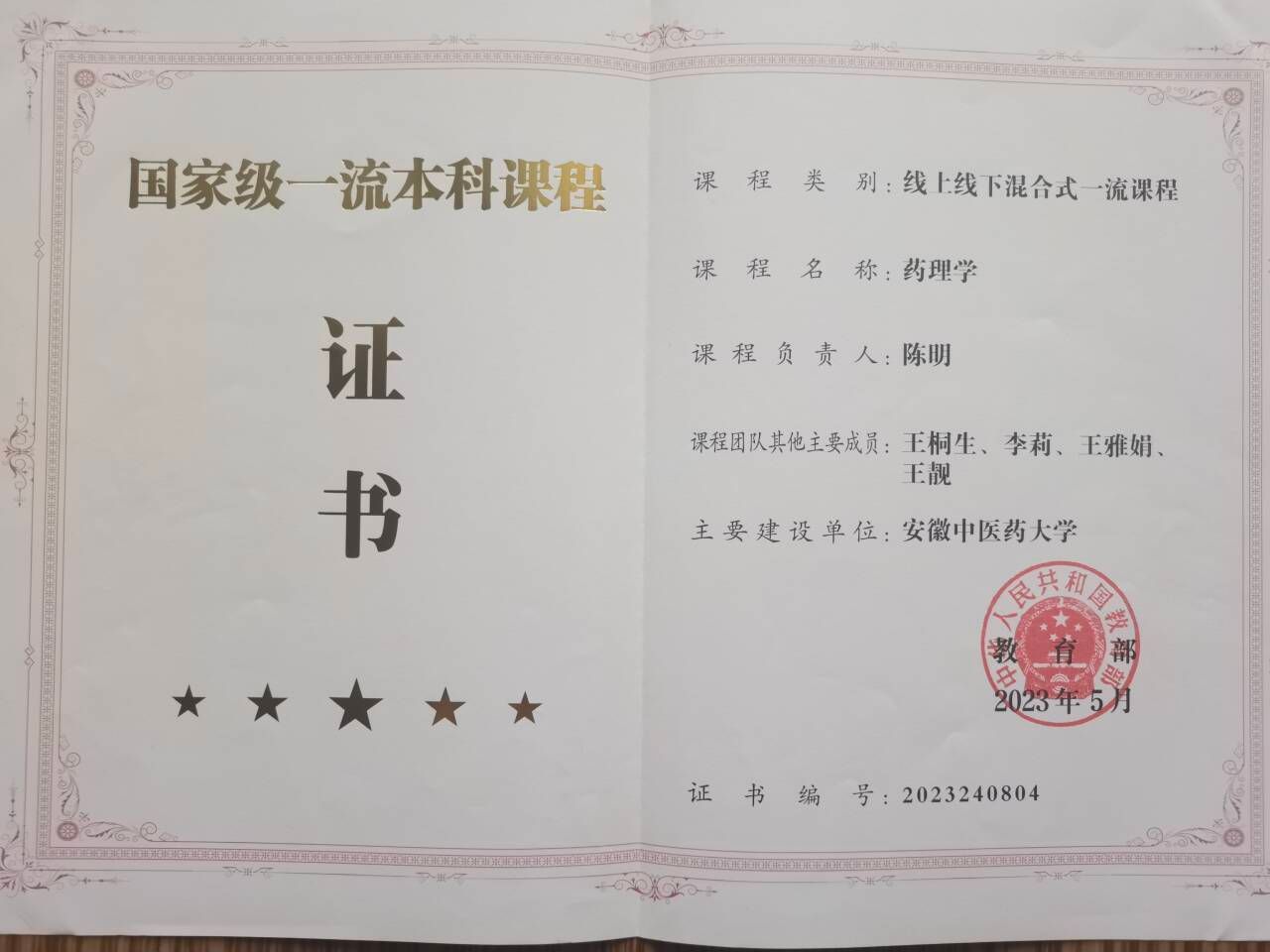

教育教学质量显著提升。学院获得《生物化学》、《药理学》、《正常人体解剖学》国家一流本科课程3门。“双基”标准化达标率为100%,获批省级示范教研室4个,省级示范课课程8门。近五年,获得规划教材主编2人、副主编3人、编委11人。承担省级质量工程项目60项,发表教学研究论文40余篇。

获批国家一流课程

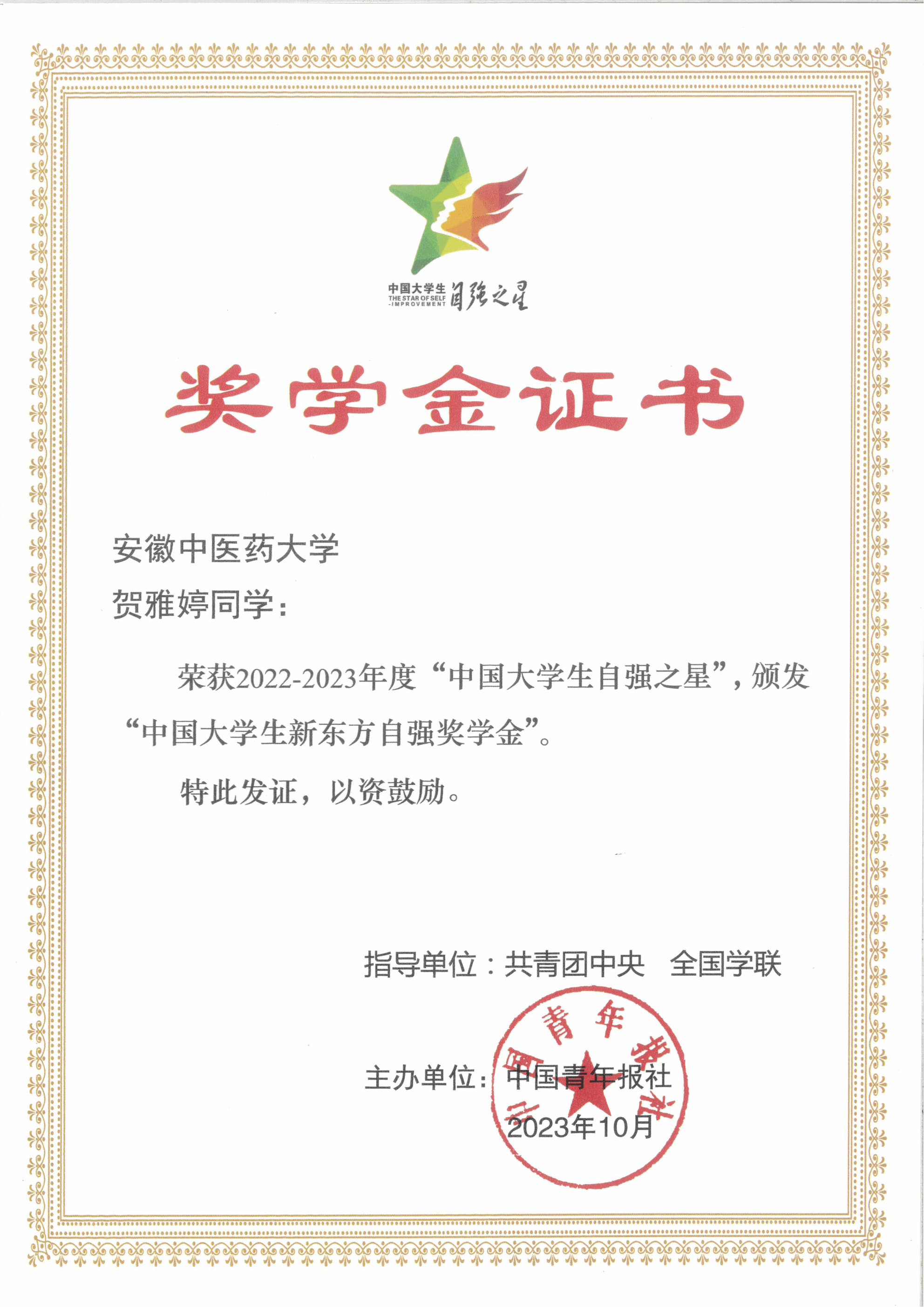

人才培养质量显著提高。学生获国家级奖项99人次,省级奖项262人次,获得“全国活力团支部荣誉称号”、“中国大学生自强之星”奖学金、安徽省“大学生年度人物”、安徽省“百优大学生”、安徽省“大学生自强之星标兵等荣誉称号。

获大学生挑战杯竞赛全国一等奖现场照片

贺雅婷获“中国大学生自强之星”

(中西医结合学院/供稿 校第三次党代会筹备工作小组宣传组/编发)